蛙目粘土と木節粘土について

1.蛙目粘土(がいろめねんど)

淡灰ないし青灰色で粗粒の石英を含み、水にぬれた時に石英粒が蛙の目のように見えることからこの名が付けられた。花崗岩が風化し、堆積してできた粘土である。

2.木節粘土(きぶしねんど)

暗灰ないし褐色で、炭化した木片を含み、乾かしてハンマーで割ると木片のような感じに割れることからこの名が付けられた。有機物を多く含み、可塑性が高い。これも花崗岩が風化し、堆積してできた粘土であるが、非常に細かい粒子でできている。

蛙目粘土、木節粘土の化学組成例(単位:wt%)

|

SiO2

|

Al2O3

|

Fe2O3

|

TiO2

|

CaO

|

MgO

|

K2O

|

Na2 O

|

Ig.loss

|

土岐口蛙目 水ヒ

|

48.30

|

34.67

|

1.06

|

0.47

|

0.16

|

0.22

|

1.05

|

0.17

|

6.00

|

伊賀蛙目 水ヒ

|

51.88

|

29.44

|

1.99

|

0.71

|

0.27

|

0.29

|

1.09

|

0.16

|

13.92

|

本山器節 水ヒ

|

47.37

|

34.41

|

1.10

|

0.92

|

0.16

|

0.25

|

0.64

|

0.08

|

14.91

|

伊賀木節 原土

|

56.44

|

26.34

|

1.61

|

0.67

|

0.25

|

0.28

|

1.39

|

0.22

|

12.51

|

【産地地域と地層】

岐阜県多治見市、愛知県瀬戸市、三重県島ヶ原村、阿山町などで産出する。地質学的には、新第三紀鮮新紀(約700年万年から300万年前頃)に、淡水湖であった東海湖及び古琵琶湖に堆積してできたものである。

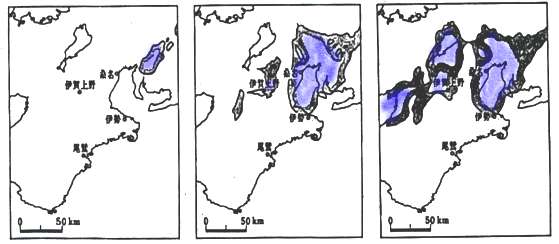

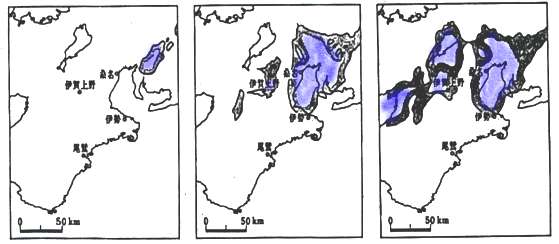

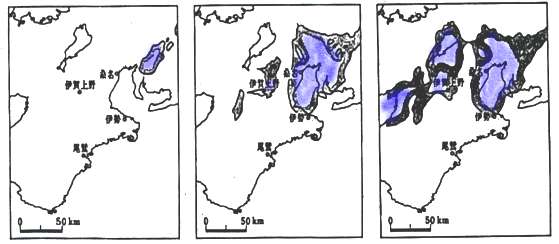

新第三紀鮮新紀の頃の三重県周辺の環境

1.新第三紀.鮮新紀中期(500万年〜400万年前)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・瀬戸湖

2.新第三紀.鮮新世中期〜末期(400万年〜300万年前)・・・・・・・・・・・・・・・・東海湖

3.新第三紀.鮮新世〜洪積期(300万年〜200万年前)・・・東海湖、古琵琶湖、古奈良湖