柤丂徧 |

SiO2 |

Al2O3 |

Fe2O3 |

TiO2 |

CaO |

MgO |

K2O |

Na2 O |

拞崙棿愹梣惵帴缰 |

69.16 |

15.40 |

0.95 |

- |

8.39 |

0.61 |

4.87 |

0.32 |

撶搰梣屆摡帴婍缰 |

66.70 |

18.85 |

0.67 |

- |

8.41 |

0.77 |

3.50 |

1.77 |

僗僐乕僞僀堚愓屆摡帴缰 |

57.17 |

13.84 |

0.99 |

0.07 |

19.66 |

2.43 |

2.41 |

1.45 |

傃傫僈儔僗 |

72.90 |

2.00 |

0.04 |

- |

10.95 |

0.14 |

1.40 |

12.30 |

斅僈儔僗 |

72.60 |

1.83 |

0.10 |

- |

7.91 |

3.80 |

12.19 |

|

暔丂幙丂柤 |

梈揰(亷) |

|

丂丂僇儕挿愇 |

1170 |

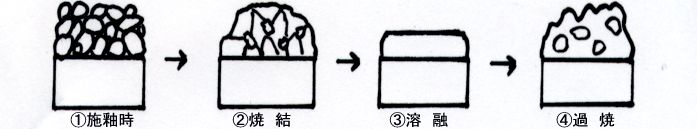

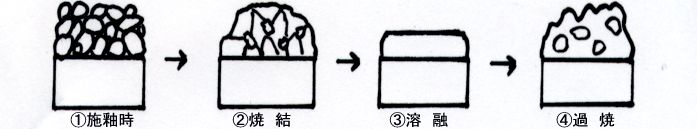

偙傟傜偑崿崌偝傟傞偙偲偵傛傝丄掅壏偱梟梈偟丄缰傪宍惉偡傞丅 |

丂丂僜乕僟挿愇 |

1120 |

|

丂丂愇丂丂丂丂塸 |

1723 |

|

丂丂僇僆儕僫僀僩 |

1770 |

|

丂丂愇丂奃丂愇 |

2570 |