| top>嶌昳僕儍儞儖暿暘椶>摡寍>壀杮掕敧 top>嶌壠柤暿暘椶>壀杮掕敧 |

丂丂丂丂丂壀杮掕敧乮偍偐傕偲偠傚偆偼偪乯 |

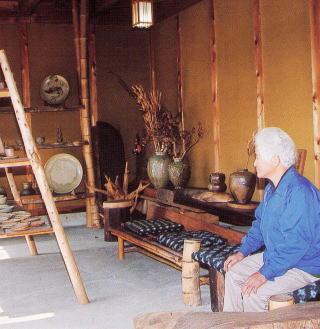

摗摪丂屆埳夑丂尦慶梣丂敧戙丂壀杮丂掕敧 仹518-1325丂丂埳夑巗娵拰侾亅係侾俆 梣応噭侽俆俋俆亅係係亅侾俆俁侾丂丂 揥帵応噭侽俆俋俆亅係係亅侾係係俇 埳夑從偼墦偔撧椙暯埨偺崰偵巒傑傝丄搷嶳婜偵偼忋栰忛庡摏堜掕師偺埳夑從堢惉偵傛傝乽摏堜埳夑乿偺崑夣埗慠偨傞撈摿偺拑摡嫬抧偑奐偗偨丅 丂摽愳弶婜丂宑挿擭娫偵帄傝埳夑斔庡摗摪崅屨岞丄崅師岞乮擇戙乯偺曐岇彠椼偵傛傝乽娵拰乿偵摡梣偼梚棫偝傟桯鈩偺嬌尷偵敆傞桪傟偨夒摡傪傕偺偵偟乽摗摪埳夑乿偺堦帪戙傪晽阹偟偨丅 丂峕屗帪戙偵媦傇傗彫杧墦廈丄屆揷怐晹偺嶌晽偼埳夑從偵梈崌憿宍偺曄壔傪桇摦揑側傕偺偵偟丄乽墦廈埳夑乿偺柤惡傪屻悽偵巆偡偙偲偲側偭偨丅 丂偙偆偟偰拞悽娵拰偵婔懡偺摡梣偁傝丄拑摴壺摴偺敪揥偲嫟偵婥昳偁傞揱摑埳夑偺帪棳傪摼偨丅 丂娵拰偺摡岺弶戙壀杮掕敧傕慜戙偺梋棳傪宲彸偟懡偔偺柤昳傪攜弌偟偦偺柺栚偼桇擛偨傞傕偺偑偁偭偨丅 丂柧榓擭娫弶棃偵帪偺斔庡崅嬅岞乮幍戙乯傕摡嫿娵拰偺梣応傪彠椼偟偨偨傔偵摡梣偼塿乆棽惙傪嬌傔丄掕敧偺嶌摡傕峏偵巔宍椙偒柤摡傪惗傫偩丅 丂乽埳夑殸乿乽娵拰惂乿偺擇報偑暅嫽偟丄斔岞傛傝屼梡摡岺偲偟偰丄攓椞報偼摡巘掕敧偺攓椞偡傞偲偙傠偲側傝丄偦傟埲棃斔枛傑偱屼梡昳偲偟偰偼憤偰偙傟傪崗偟擺傔偨丅愘朳偵庒姳偺堚嶌傪憼偟偰墲帪傪擡傇傕偺偁傝丅 丂偙傟偧埳夑從偲塢傢傟傞崑夣側摡塁晽庯丄桬熡偵棳傟傞乽價乕僪儘乿缰偵忴偟弌偝傟傞柇側傞乽椢惵怓婏缰乿偼丄摉壆晘偺嶳抧偐傜嵦搚偟丄崱傕側偍徏偺恉偲搊傝梣偱從偒偁偘傞丅 丂晄徰敧戙掕敧偼丄偙偺場墢偺抧偵懠傛傝捛廬偝傟傞偙偲側偔扅乆埳夑從偺尮棳傪峫媶偟偮偮屷偑慶巘掕敧偺嶌峴傪揱彸偟偰偄傞丅 丂婅傢偔偼堦曀偺偛崅棗偁傟丅 |

|

埳夑悈嵎偟 怣妝偵偵偨搚枴偱偡偑丄傛偔從偐傟壩怓偑慺揋偱偡丅 壙奿偼忋婰偵捈愙偍栤偄崌傢偣偔偩偝偄丅 |

|

埳夑拑榪乮彜昳斣崋倓俈俀亅侾乯 傛偔從偒掲傑偭偨拑榪偱偡丅 巊偄埨偔嶌傜傟偰偄傑偡丅 偍栤偄崌傢偣偼 搒旤宐梣丒晊嶳慞晇傑偱 侾俀亊俈丏俆噋乮捈宎亊崅偝乯 壙奿丂俁侽侽侽侽墌乮嬎敔乯 |