|

2008年9月中旬

|

|

不本意ながら本日もウェブニュースでお茶を濁すことにいたします。ニュースというよりはレポートなのですが、二ページ目にこう記されています。

さ、橋爪節也さんの『大大阪イメージ』を注文してこなきゃ。 |

||||||||||||||||

三日間のお休みを頂戴いたしました。 9月13日の土曜日は、日本を代表するミステリファン組織であるSRの会が三重県伊勢市で開催する2008年度全国大会の初日でした。伊勢といえば名張、名張といえば乱歩ということになりますので、大会日程には「乱歩生誕地を訪ねるオプショナルツアー」も組み込まれ、全国から十数人の方がわざわざ名張を訪れてくださいました。まず名張市立図書館の乱歩コーナー、それから雑草が生い茂って荒廃ぶりがただごとでない江戸川乱歩生誕地碑広場整備予定地、さらには土曜の午後だというのに人っ子ひとり通らなくてひたすら閑散としまくっている名張のまち、そういったあたりをぶらぶらしていただき、木屋正酒造や山本松寿堂や角田酒店で名張の銘酒銘菓もご購入いただいたのですが、ふらふら歩いてると秋の陽射しを浴びた名張のまちには静かな終末感が隠しようもなく漂っていて、名張もほんとに終わりだなとあらためて実感された次第でした。 映画の話題となります。先月末、乱歩の「陰獣」を原作にしたフランス映画のことが話題になりましたが、同じ時期にメディアで喧伝されたのが「K-20 怪人二十面相・伝」という日本映画です。順調に制作中であることを報告する記者発表が8月27日に行われたのですが、それにしてはウェブニュースが少ない感じでした。もっともそれは「乱歩」で検索してもひっかかってこなかったというだけの話で、検索語を「二十面相」にしてみたらなんかぞろぞろ出てきました。怪人二十面相が主役を張る映画であるにもかかわらず、それを報じる記事には乱歩の名が記されていなかったという寸法で、たとえば共同通信の8月30日付「金城武、アクションを絶賛 映画「K-20」製作報告」なんかがその一例です。映画の原作は北村想さんの小説なのですが、それにも触れていない記事が少なからずあり、逆に原作とそのもとになった乱歩作品にちゃんと言及している数少ない記事のひとつがこれです。

「江戸川の」というのがなんとも笑えます。作家を姓か名のいずれかで呼ぶ場合には慣例のようなものがあって、鴎外のとはいっても森のとはいわず、漱石のとはいっても夏目のとはいわず、鏡花のとはいっても泉のとはいわない。あるいは、横光のとはいっても利一のとはいわず、太宰のとはいっても治のとはいわず、三島のとはいっても由紀夫のとはいわない。江戸川乱歩ならいうまでもなく乱歩であって、間違っても江戸川とはいいません。そもそも誰の名前であっても記事に登場する一発目はフルネームで記されるべきなんですから、この記事の場合はたぶんライターが乱歩という名前を書きもらしただけの話なのでしょうが、それにしても「江戸川の」というのはなんとも意想外な表記で微笑を誘われますし、そこらの岡っ引きが三河町のとか明神下のとか黒門町のとかテリトリーの名前で呼ばれてるような感じで、呼称として妙に新鮮であるという気にもなってきたものですからついつい揚げ足とりみたいな意地の悪いことを記してしまいました。それにしても江戸川のというのはほんとに笑える。 映画のオフィシャルサイトはこちらです。 江戸川の生んだ怪人二十面相がダークヒーローとして活躍する映画「K-20 怪人二十面相・伝」は12月20日公開だそうです。 |

||||||||||||||||

まずお知らせ。こんな講演会があります。お墓で乱歩が語られるそうです。

ついでにもうひとつ。こんなツアーもあります。「江戸川乱歩が一時暮らした坂手島」を訪問します。

さて、きのうにつづいて怪人二十面相が乱歩のクレジットなしでメディアを跋扈しているという話題ですが、たとえばこのニュースもそうです。

同じく神戸新聞。

いまや二十面相、ターザン並みの存在感を誇っているということでしょうか。

この記事の場合は作者名なしで作品名が列挙されているわけですが、それにしても大のおとなが小学生や中学生や高校生から怪人二十面相シリーズを推薦してもらってどうする。あるいは、おとなにだってちゃんと子供時代というものがあったはずなんだから、そのころに怪人二十面相シリーズを読んだ経験もあるのではないか、みたいなことがいまの小中高生には想像できないのか。それとも彼らは、怪人二十面相シリーズが「恋空」や「ぼくらの七日間戦争」みたいな最近の作品であると思い込んでいるのか。はたまた、おとなって本を読まねーよなー、というのが彼らの認識であり、ケータイばっか睨んでないでたまにゃ本も読めよな、乱歩の小説とかほんと面白いから、という彼らなりの批判がこめられたセレクションだということででもあるのか。ともあれ、 映画「K-20 怪人二十面相・伝」の原作となった北村想さんの小説が小学館文庫に入りました。詳細は版元のサイトの「怪人二十面相・伝〔小学館文庫〕」でどうぞ。映画の予告篇を見る限り原作にかなり変更を加えた脚本になっているみたいなのですが、それはそれとして未読の方はぜひどうぞ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

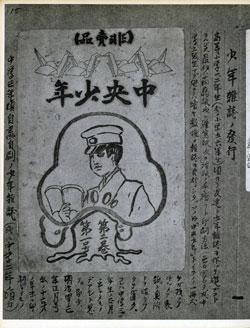

きのうの伝言「最近の怪人二十面相」を読み返していて、あちゃーッ、と叫びました。「ともあれ、いまではすっかり耳にしなくなった言葉をあえて使用してみたいと思いますが、昭和11年に誕生した昭和ひとけた世代の二十面相がいまも現役で跳梁しているのはじつに嬉しいことです」と記してあります。「昭和ひとけた世代」というのは昭和9年までに生まれた昭和世代のことですから、これは明らかな誤りです。どうしてこんな勘違いをしてしまったのか自分でもよくわからないのですが、とにかくきのうの伝言には訂正を加えておきました。で、二十面相はこんなところにも、という一例として毎日新聞昨日付の「近事片々:トリックの世」をどうぞ。 つづいては、まず『貼雑年譜』のスキャン画像をご覧いただきます。はばかりながら講談社版です。 ここに表紙がスクラップされている「中央少年」は少年時代の乱歩が何種類か発行した雑誌のひとつで、「コレハ中学三年生ノ正月ニ出シタモノデアルト思フ。即チ、明治四十三年正月号私ノ十六才ノ年末ニ印刷シタモノ」との説明が添えられいます。「私ハ笹舟トイフ号デ冒険小説『怒濤』ト『悲しき思出』トヲ書イテヰル」とも記されていて、しっかしこんな「怒濤」だの「悲しき思出」だのといった作品を読むことなんて永遠に無理だろうなあと講談社版『貼雑年譜』を眼にした1989年の夏以来、ということはもう二十年近い日月を閲したことになるわけですが、とにかくはなから諦めておりましたところ、立教大学の手でこの幻の雑誌が発見されました。ビッグニュースだと思われます。 乱歩がこの雑誌を自宅に保管していたことは知られていたわけですから、そんなもん探しゃどっかから出てくんだろと素人は安易に考えがちなものなのですが、乱歩の遺品の山のなかから「中央少年」を探し出すってのはずいぶん大変な作業なのではないかと想像され、ゆえにあえて発見という言葉を使用した次第です。しかのみならず、このほど発行された立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センターの「センター通信」第二号では、落合教幸さんと藤井淑禎先生による「資料紹介」で「中央少年」がとりあげられ、笹舟作「怒濤」と笹舟画「かなしき思出」がともに活字に起こされております。挿絵も掲載されてます。つまり平井太郎少年の力作が気軽に読めるようになったわけです。長生きもしてみるものだと思いました。 以下、都合によりあすにつづきますが、「センター通信」を入手したいとおっしゃる方もおいでかもしれません。私にもくわしいことはわかりませんので、とりあえず立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センターにメールでお問い合わせになられてはいかがでしょうか。アドレスは rampo@grp.rikkyo.ne.jp となっております。 |

立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センターの「センター通信」第二号に掲載された笹舟こと乱歩、というか平井太郎少年の手になる作品二点は、いうまでもなくごく短いものです。誌面は一行十八字、一段三十三行のフォーマットで、「怒濤」は三段半、「かなしき思出」は一段足らず。とはいえ、これがなかなか面白い。 冒険小説「怒濤」はこんな感じで始まります。

血涙にむせぶ二少年、とはまたいかにも乱歩好みな感じのする絵柄ですが、たぶん当時の少年小説における定番のシーンでもあったのではないでしょうか。森の梢を揺るがせる木枯らしのなか、決死の覚悟を秘めて少年は去ってゆく。読者を一気に物語の渦中へ引きずり込むなかなか印象的な導入だと思います。 つづいて少年たちの境涯が紹介されるのですが、それによれば彼らは「紀伊半島の南端志麻郡の海岸に沿た或る村落」の小学六年生。四十人で帆船に乗って海岸を遊び回っているうち沖に出てしまい、伊勢湾の漁師を顫えあがらせている「いるかの権六」という海賊の船に取り囲まれてしまいました。海賊が海豚かよ。「わんぱくフリッパー」とか「海のトリトン」とか「イルカにのった少年」とか、そんなものを連想してしまいますから海豚の権六なんてことでは恐ろしくもなんともないではないかという気がいたしますが、とにかくそういうことになっていて、少年たちは海賊に捕らえられてしまいます。ほとんどが富豪の子弟という設定ですから、いわゆる身代金目的略取です。 海賊の巣窟はどこか。これがなんと「志麻の海岸から十哩も隔たった一つの孤島」だというではありませんか。そして「近海を荒して得た金銀財宝はその島中に山をなして」いるというではありませんか。いやー、まいったなー、と私は思いました。まいる必要など全然ないのですが、しかし乱歩の南方志向というか、孤島幻想というか、そういったものは子供のころからかくも歴然としていたのかと感じ入ってしまいました。南の海に孤島があって、その孤島には現実から隔絶された異界がある。そういった志向ないしは幻想を基準にして考えるならば、太郎少年が長じてのちに執筆した「パノラマ島奇談」も「孤島の鬼」も、さらには少年ものの「大金塊」だって、この「怒濤」の延長線上にある作品だということになるはずです。 いままで考えてもみなかったことですが、たとえば「パノラマ島奇談」においても、乱歩はそれが南の物語であるということを強く意識していたのかもしれません。奇怪な欲望がとめどもなく肥大してゆく孤島、現実世界から遮断された欲望の純粋培養装置、それは必ず南の海になければならないという乱歩のオブセッションが、探偵に北見という名前を与えたのではなかったか。北見の「北」はいうまでもなく南に対置される北であり、北見の「見」には異界で肥大する欲望を見張り抑えつける現実原則の機能、あるいは超自我の役割が託されていたのかもしれません。 しかし、痛い。きのうの夜、酔っ払って裏の畑で犬とぴょんぴょん跳ね回っていたところでこぼこの地面に着地した拍子に脚が変な具合にねじれてしまい、どうやら |

冒険小説「怒濤」、孤島の二少年の話です。決死の覚悟で友の前から去った少年は、海賊の船を奪って島から逃れ、本土へ救援を求めるために一身を挺したのであった。海賊の壮大な住みかを見つけ、接近して気配を窺う。そこへひとりの痩せ衰えた老人が現れて、自分はこの島から逃げ出す方法を知っていると告げた。「老人は何を語るであらう」というところで作品は終わり、最後の行には、 (以下次号を以て見えん) と記されているのですが、次号はたぶん出なかったはずですから、読者はいつまで待っても続篇にまみえることはできなかったものと思われます。 十五歳の少年が書いたにしては、この「怒濤」は少年冒険小説の骨法をよくわきまえた堂々たる作品で(かりに続篇が書き継がれていたら、そこには森田思軒の「十五少年」あたりの影響を認めることができたのかもしれません)、後年の南方志向や孤島幻想とでも呼ぶべきものがすでに明瞭に顕れている点もはなはだ興味深く、栴檀は双葉より芳しといいますか、雀百まで踊りを忘れずといいますか、あるいは逆に、文学とはふたたび発見された幼年期なのであるといいますか、とにかく乱歩が少年時代に執筆した作品として尽きぬ興趣を覚える次第なのですが、しかしそれは別に驚くべきことでもないでしょう。のちに小説家として立つような人間は、十五歳にもなれば小説のひとつやふたつ書いていたって不思議でもなんでもありません。 真に驚くべきなのは、この小説が発表のあてもなく執筆された作品なんかではまるでなかったということです。乱歩はこれをひとつの商品として書いています。「中央少年」という自前の雑誌を念頭に置き、自分より年下の世代を読者として想定し、その世代に消費されるべき商品として、つまり周到なマーケティング戦略にもとづいて小説を書いているわけです。当時の文学志望の少年には、こんなのはおよそ及びもつかぬことではなかったかと想像される次第ですが、乱歩のこうしたセンスは、これはもうはっきりと、経営感覚と称して差し支えないものだろうと思われます。こんな子供、ちょっといません。 『貼雑年譜』に戻りますと、そこには「中央少年」の奥付もスクラップされていて、会費は「金三銭」、発行所は「名古屋市中区南伊勢町一丁目二番地 平井商店内 少年会本部(電話一四四〇)」とあって、「中央少年」が流通に耐えるべくきっちり商品化されていたことが知られますし、さらには乱歩によるこんな書き込みが。

隣のページには「熱田中学校創立三十周年記念祝賀協賛会紀要」のスクラップもあって、そこには同級生だった本荘実のこんな証言が。

ここに記された「三人合作になる変なもの」がどこに掲載されたのか、それはわかりませんが、乱歩の経営感覚が「驚異の眼」で眺めるしかないものであったことは想像にかたくありません。しかもその経営感覚は生涯にわたる乱歩の文業を一貫して特徴づけていると見受けられますから、なんかほんとに興趣が尽きません。「中央少年」のみならず、乱歩その人がいついつまでも尽きぬ興趣を覚えさせてくれる次第です。 さて、経度の右膝靱帯損傷はほんとに |