第二章 二十面相は突然に

『江戸川乱歩執筆年譜』を編集していたときのことです。

雑誌連載の初出を確認する必要があったので、大阪府立国際児童文学館に足を運び、「少年倶楽部」や「少女クラブ」の乱歩作品掲載誌を閲覧しました。

ちなみに、吹田市千里の万博公園内にあるこの文学館は、「少年倶楽部」の収蔵に関してはおそらく日本一の図書館で、同誌の調査はここの蔵書だけでほぼ済ませることができました。

江戸川乱歩の少年もの第一作「怪人二十面相」は、大日本雄弁会講談社発行の「少年倶楽部」二十三巻一号、つまり昭和十一年新年特大号に発表されました。

この号を眼にした乱歩ファンは、しかしある種の驚きを禁じ得ないかもしれません。

乱歩作品の扱いが、なんだか小さすぎるように思えるからです。

乱歩といえば、「蜘蛛男」に始まる一連の「講談社もの」で、講談社の屋台骨を支えつづけた作家の一人です。

その乱歩が少年雑誌に新天地を求めたのですから、鳴り物入りで新年号の巻頭に掲載するくらいの扱いは、当然なされているはずではありませんか。

ところが、実際はそうではありません。

巻頭作品は大佛次郎の密林奇談「狼少年」で、探偵小説「怪人二十面相」は268ページからと、むしろ巻末に近いあたりに掲載されています。

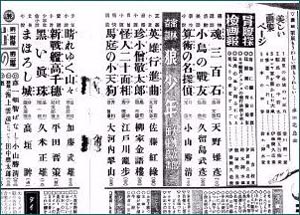

ご参考までに目次のコピーを下に掲げますが、特筆大書されているのは、やはり巻頭の「狼少年」です。

ああ、なんたることでしょう。

いまもなお熱狂的な少年読者を獲得しつづけている怪人二十面相が、じつはこんなにも地味で控えめなデビューを果たしていたのであったとは。

大阪府立国際児童文学館では、「少年倶楽部」の昭和十年十二月号も閲覧しました。

次号予告のページに、連載開始を控えた乱歩が「作者の言葉」を寄せているかもしれないからです。

ところが、そんなものはどこにも見当たりませんでした。

それどころか、この号を手にした乱歩ファンは、そんなことよりもさらに恐ろしいある事実に気がついて、一種異様の驚愕を覚えるにちがいありません。

それは、十二月号に掲載された次号予告のどこを探しても、乱歩の名も二十面相の名も発見できないという事実です。

読者諸君、これはいったい、どういうことなのでしょう。

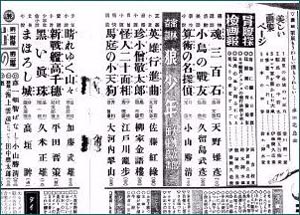

国際児童文学館でとったメモによれば、「少年倶楽部」昭和十年十二月号には、本誌の予告にも綴じ込みの予告にも、「怪人二十面相」はいっさい名が見えず、「新年号から新しく始る傑作小説」として、久米正雄「黒い真珠」、佐藤紅緑「英雄行進曲」、高垣眸「まぼろし城」、大佛次郎「狼少年」の四作が挙げられているばかりなのです。

何かこれという貴重な品物をねらいますと、かならず前もって、いついく日にはそれをちょうだいに参上するという、予告状を送ることが好きだった稀代の紳士怪盗、あの怪人二十面相が、「少年倶楽部」には何の予告もなしに突然登場していたのだという事実は、乱歩ファンを驚愕させるに十分ではありませんか。

怪人二十面相のデビューといえば、もうひとつ、不思議なことがあります。

「探偵小説四十年」をひもといてみましょう。

「昭和十一・十二年度」の章に、乱歩は「初めての少年もの」という項を設けて、こんなふうに記しています。

この年の正月号から、といえば前年の秋ごろから話がきまっていたわけになるが、どういう風のふきまわしか、私は少年ものを書いて見る気になった。もともと、私の娯楽雑誌に書く大人ものは、筋も子供っぽいし、文章もやさしいものが多かったから、少年倶楽部の編集者が、この人はきっと子供ものに向くだろうと狙いをつけたのかも知れない。前々から依頼は受けていたけれど、それほど熱烈な依頼でもなかったので、私も本気になれないでいたのだが、このころになって、私の方でも、どうせ大人の雑誌に子供っぽいものを書いているんだから、少年雑誌に書いたって同じことじゃないかという気になったのであろう。今では当時の心境をハッキリ思い出せないが、そういうことと、一方では前記の「意気あがらず」で、新稿依頼の雑誌社数が昔よりは少なくなっていたところへ、少年倶楽部が強く依頼してくれたのがきっかけとなったものであろう。

ところが、刊本「貼雑年譜」の昭和十一年度のページには、「少年倶楽部」九月号の切り抜きを貼りつけたその横に、墨痕もくきやかにただ一行、

今年度ヨリ当方ヨリ希望シテ少年物ヲ書ク(初メテ也)

と記されているのです。

これも不思議な話です。

「探偵小説四十年」の記述のように、「少年倶楽部が強く依頼して」「前年の秋ごろから話がきまっていた」のであれば、昭和十年十二月号の次号予告には「怪人二十面相」が登場していたはずです。

しかし実際にはそうではなかったのですから、「前々から依頼は受けていた」にせよ、乱歩はやはり「当方ヨリ希望シテ」少年ものに着手したのだと考えられます。

その乱歩の申し出があまりにも急だったもので、編集部は急遽、取るものも取り敢えず、次号予告すら間に合わない押っ取り刀で、「怪人二十面相」を新年号に滑りこませたのではなかったでしょうか。

それにしても不思議なのは、「探偵小説四十年」を執筆するとき、乱歩はつねに「貼雑年譜」を座右に置いていたはずですから、当然この「当方ヨリ希望シテ」という文章も眼にしていたと考えられることです。

それなのにどうして乱歩は、「どういう風のふきまわしか」だの、「気になったのであろう」だの、「当時の心境をハッキリ思い出せない」だの、「きっかけとなったものであろう」だの、のらりくらりと歯切れの悪い文章を連ねているのでしょうか。

その理由は読者諸君のご想像にお任せするとして、ここで明らかなのは、「探偵小説四十年」には、どうやら意図的な隠蔽が潜んでいるらしいということです。

もちろん乱歩に限らず、誰のものであれすべての自伝において、あまり人に知られたくない事実は、隠したり誤魔化したりして綴られているはずです。

たとえ、自伝に真実をすべて記したと主張する著者がいたとしても、その「真実」はまったく客観性を欠いたものでしかないといわざるを得ません。

しかし、こと乱歩の自伝に関していえば、この「怪人二十面相」執筆の経緯にも見られるとおり、門外不出だった「貼雑年譜」が没後四半世紀近くたってから公刊されたせいで、「探偵小説四十年」における意図的な隠蔽や粉飾が、乱歩の意志に反して露呈される場合が出てくるのです。

乱歩が飽きもせず書き散らした身辺雑記の類を丹念に調べても、「探偵小説四十年」の記述との食い違いが発見できるかもしれません。

「探偵小説四十年」を「貼雑年譜」やほかの随筆と比較してみることによって、読者は乱歩の「真実」により近づくことができるのだといえるでしょう。

乱歩が「当方ヨリ希望シテ」少年ものに手を染めたという事実は、乱歩の作家像を考える際にきわめて重要な意味をもつはずの、「少年」の発見というテーマにつながってゆくのですが、それはまた機会を改めてお話しすることにして、もう少し「探偵小説四十年」を見てみたいと思います。

以下、次章へとつづきます。

●掲載 1999年12月9日