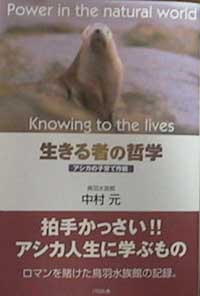

アシカの子育て作戦「生きる者の哲学」

![]() 「地球流民の海岸」表紙へ戻る

「地球流民の海岸」表紙へ戻る

|

「生きる」という意味を探し求めなくてはならないような現代社会、野生生物たちの生きる姿目を移してみれば、そこにはまがうことのない生きることの意味があふれています。 本書は、水族館で脇役に思われているアシカの、生きる哲学を紹介したちょっと風変わりな動物史です。 今まで動物には興味のなかった方でも、動物の魅力ある世界に引き込まれるでしょう。 そして、名誉やお金のためにではなく「生きる」ということの素晴らしさや、多様性や個性を伸ばしながら子供を育てていくことの大切さを、アシカの暮らしを通して明快に納得することができる、時代に合った一冊に仕上がっています。 |

|

172ページ 写真全カラー 1600円 |

|

|

目次 プロローグ「アシカの魂」 Ⅰ.アシカとの出会い ■初めての出会い ■水陸両用の便利な体 ■アシカの美しさ ■海獣たちの楽園 Ⅱ.ヒトより厳しい結婚条件 ■家をもたなきゃ結婚できない ■ハーレムは男の楽園なのか? ■気の利いた奴 ■アシカのエリート ■オスのつくった滑稽な社会 ■男の不安と婚姻制度 Ⅲ.生きる力をどこで得るのか ■アシカの想像妊娠 ■ジャニーズ系ほどよく育つ ■厳しい母親 ■子供たちの幼稚園 ■多様性が未来をつくる Ⅳ.目の高さの信頼関係 ■初めての信頼関係 ■多様性を大切にする ■性格によって教え方を変える ■叱るのか、怒るのか? ■目の高さが物を言う ■恐怖のオタリア軍団 ■なぜいつまでも咬むのか? ■教えることの難しさ |

|

「生きる者の哲学」より プロローグ「アシカの魂」 アシカとアザラシの違いなんてどうでもいい、と思っている方には信じられないだろうけれど、私が一番好きな野生動物は、人気者のイルカでもラッコでも、あるいはライオンでもシマウマでもなく、あの真っ黒で、とろんと寝そべっていて、時たまアオッアオッ!とおめきながら首を振って不器用に歩くアシカなのだ。 あまりにも好きなものだから、海外に出かけて、近くにアシカやオットセイの繁殖地があると聞くと、もう他に何も考えられなくなって彼らに会いに出かけてしまう。 たとえそこが、荒涼たる砂漠を何時間もかけて越えなくちゃならないところでも、人生を捨てたような老パイロットの操縦するオンボロ飛行機に乗らなくてちゃならなくても、、人喰いザメが徘徊するという背筋の凍る海であったとしても、萎えそうな気持ちを蹴飛ばして、私は必ず彼らに会いに行く。 それはなぜか?と聞かれるたびに、「やっぱ、魂だよ、ソウル!」なんて意味のない言葉で答えてるほどのいい加減さなのだが、私にとってはそれで十分。あなただって、どうして彼氏が好きなの?と聞かれたら「やっぱ、ハートよ、ハート」と答えるに違いない。 いや、実際、彼らには本当に魂があるのだ。そりゃあまあ、どんな動物にだって魂はあるのだろうが、彼らの魂は特に私の心に強く訴えかけるのだ。それは誰もが持っているはずの「生きる」という本能と、そしてそれに輪をかけて強く感じる「自分の子孫を残す」という執念ではないのだろうかと思う。 ヒトの社会には、それはもう自分勝手で利己的で、たまたま何かが強いだけでなんでも自分の思い通りになると信じてる方々がいて、たいていそいつらは世の中のヒンシュク者としてご活躍めされているのだが、アシカが自分を大切にするために自分勝手で利己的なのは、とても素直で可愛く感じてしまうのだ。 なぜなら、アシカは金だとか名誉だとか地位だとか、そんなたいして意味のないものを最終の目的としているわけではなく、命として最も大切なことのために努力しているからだ。 アシカたちは、彼らの純粋な価値観にのっとって、それぞれの努力と実力で勝負を賭け、老いぼれればいさぎよく余生を楽しむ。まるでそれがアシカたちの未来に、永遠の繁栄をもたらしていることを知っているかのように・・・・・。 そしてもう一つ、彼らには絶対に失うことのない魂がある。それは自分は自分であり、他の何者でもないという自我の意識だ。 そんなこと当たり前だろう!と言うのは簡単だけど、こいつは当たり前のようで案外難しいことなのだ。いったい私たちは、自分の魂を一度も捨てずに生きてきたと自信を持って言えるだろうか? 海のことも動物のことも、でくの坊のごとく何も知らなかった私が、鳥羽水族館でアシカのトレーナーになったその日、まるで飼い犬に接するかのようにアシカの子に挨拶をしてしまったことを今でも憶えている。 私が「やあ、よろしく!」とおどけて手を出した相手は、幼く可愛いカリフォルニアアシカの女の子だった。ところがなんということか。軽く差し出した私の手に、彼女はいきなり咬みついたのだ。あっという間の出来ことだった。「あ、痛っ」と引っ込めた指の先がジーンと痺れ、指先から血がにじみ出てくるのが見えた。 その時初めて、野生の動物、いや自立した動物というものの意識を知った。彼女はどこから見たって可愛いけれど、ペットとして生まれてきたのではない。一頭のカリフォルニアアシカとして生まれてきたのだ。その日から私は彼らを理解し、自分を理解してもらうために、自分自身を一匹の自立した動物として鍛えるしかなかった。 脳天気な自分が勝手にあると決めつけていた、トレーナーとアシカの間の普遍的なシステムや、心通いあった者同士なんて甘えた関係などはどこにもありはしなかったのだ。 アシカたちとのつき合いはたった3年間だったが、そこで私は、自分がなぜこの宇宙に生まれたのか、なぜわけのわからない衝動に突き動かされて未来を目指すのか、なぜ苦しくても死を選べないのか、なぜいつも何かと闘っているのか・・・・。そんな「生きること」についてのさまざまな「なぜ」を学んだのだ。 それはある意味で、物心ついてから二十年近くにわたって学校の教科書で学んできたことよりも、ずっと有意義な時間であったのかもしれない。 いったい私たちは、なんのために生きているのだ? いったい私たちは、なぜ社会から逃げ出すわけにいかないのだ? そんなことは、きっと誰だって悩み、誰だって自分でカタをつけてきた当たり前のことだったのである。ところがその悩みにさえ到達できずに、挫折し、生きる目的さえも失う者のなんと多いことか。 情けないことに、ついには文部省から「生きる力」などと言われ出す始末だ。いったいこの国の人たちは、いつから生きる方法やその意味を、国に指導され学校で教えてもらわねばならなくなってしまったのだろうか・・・。 少なくとも、私の知っているアシカたちはそうではなかった。だから今も、アシカたちの王国に滞在するとホッとするのだ。彼らの魂は希望にあふれ、そこには命のエネルギーが渦巻いている。 本書では、わたしの大好きなアシカたちの魂を通して、生きるっていうことについて考えてみたいと思う。命の魂は、ヒトであろうがアシカであろうがミミズであろうが、それほど違わないものだと思うのだ。 |

RUMIN'S ESSAY 表紙へ 地球流民の海岸表紙へ

RUMIN'S ESSAY 表紙へ 地球流民の海岸表紙へ