|

2008年8月下旬

|

|

まだみたいです。岩波文庫『江戸川乱歩短篇集』は当地の書店にはまーだ入荷していないみたいです。そろそろ洒落にならなくなってきました。無事に入荷するまで、この話題にはかたくなに背を向けたいと思います。 さるにても、世はまさに永劫回帰の夏休み。とはいうものの8月も下旬を迎え、さすがに一時の炎熱は遠い記憶のように過ぎ去って、そろそろ夏も終わりかと風の音にぞ驚かれぬるきのうきょうですが、豊島区西巣鴨では30日の土曜日まで「にしすがもアート夏まつり'08 江戸川乱歩とにしすがも少年探偵団」を開催中。目玉はなんといってもこれでしょう。 昨20日から26日までは演劇「少年探偵団〜怪人二十面相を追え!!〜」(子どもに見せたい舞台vol.2)が、30日にはワークショップと呼んでいいのかしら「らんぽのぽ」(子どもとつくる舞台vol.7)が、どちらもにしすがも創造舎で公演されます。詳細はオフィシャルサイト「にしすがもアート夏まつり'08」でご確認ください。関連ウェブニュースは朝日新聞8月16日付の「子ども向け上演」あたり。ちなみに期間中、「にしすがも☆らんぽカフェ」なんてのも開店しているそうです。どんなメニューか。 |

かたくなに背を向けたはずの話題に舞い戻ることになってしまいました。なんと意志薄弱なことでしょう。しかし、悪の結社とその名も高い畸人郷がオンラインマガジン「QWOM Extra」などというのを発行し、つまり新聞でいえば号外なのですが、その号外でこんな記事が配信されたんですから舞い戻らないわけにはまいりません。

この号外にはおそらく、23日に迫った畸人郷8月例会にコメンテーターとして招かれながら草深い片田舎に住まいしているせいでいまだ『江戸川乱歩短篇集』を入手できず途方に暮れている人間に助け船を出す意味もこめられていると理解されますので、それならよけいのこと舞い戻らなければなりません。帰ってきたぞ帰ってきたぞ。ウルトラマンみたいに帰ってきて、さっそくよしなしごとを綴るのだぞ。 8月1日付伝言「岩波文庫の話題をふたつ」において、私は『江戸川乱歩短篇集』収録作品の予想を試みました。こんなあんばいでした。 01 二銭銅貨 青い字で示したのがはずれでした。十二作品中九作品が正解だったので、的中率は75%。いやいや、三作品は新刊予告で明らかにされていたのですから、九作品中六作品で66%の的中率ということになります。全然たいしたことありません。 とはいえ、「赤い部屋」はなんとか入れたかったところです。荒唐無稽なものであれ、非科学的なものであれ、近代的合理に反するもの、近代的知性が拒絶するものを、坂口安吾ふうにいえば「こくめいの上にもこくめいに」叩き潰してしまう乱歩の手つきは、『江戸川乱歩短篇集』に収録された「人間椅子」や「火星の運河」でも確認することができるのですが、「赤い部屋」の結末におけるそれもまた近代人乱歩の葛藤を伝えて捨てがたい感じです。プロバビリティの犯罪を椀飯振舞する趣向ももとより面白く、それが谷崎潤一郎作品への傾倒、あるいはひそかな挑戦であったという背景の事情も考え合わせてみるならば、やっぱ入っていてほしかったなと思われる一篇です。 「赤い部屋」が谷崎なら「踊る一寸法師」はいわずと知れたポーですから、乱歩が捧げたポーへの崇敬を継承する意味においても、ポー作品にゆかりの深い作品をと考えるのは当然のことでしょうし、テント小屋のなかでくりひろげられるグランギニョールのどぎつい色彩も短篇集のいろどりとして必要かとも判断されましたので、じつは個人的にそれほど好きな作品ではない「踊る一寸法師」をあえて選んだ次第でした。 「赤い部屋」にせよ「踊る一寸法師」にせよ、収録されていないからといって意外だという印象は少しも受けないのですが、「芋虫」だけはどうしたことなのか。『江戸川乱歩短篇集』に見当たらないのは意外中の意外、意外以外の何ものでもありません。乱歩作品のひとつの極北とも呼ぶべき「芋虫」がいったいまたどうして、みたいな話はあすの畸人郷例会で喋々することになると思いますので、集合は午後6時、旭屋書店本店入口前(御堂筋沿い)、会員でない方もお気軽にどうぞ(などと勝手にいってしまっていいのかどうか)。狂乱の酒宴もくりひろげられます(なんか「踊る一寸法師」みたいですけど)。 ところで、当地の書店に『江戸川乱歩短篇集』が入荷したのかどうか。そんなことは知らん。あした旭屋で購入することにして、きょうは草深い片田舎の書店にはいっさい足を向けませんでした。もう知らん。今回ほど都市と地方とのいわゆる格差というものを実感させられたことはありませんでしたが、もう知らん。もうどうだっていい。地方の書店への岩波文庫の入荷なんて、好きなだけ遅れておればいいのである。 |

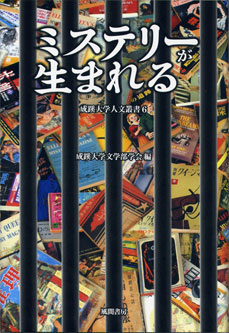

岩波文庫『江戸川乱歩短篇集』の話題が個人的に沸騰しているところではありますが、素知らぬ顔して4月に出た本のご紹介です。 成蹊大学文学部学会編『ミステリーが生まれる』、風間書房刊。ややくわしいことは版元のサイトの「ミステリーが生まれる」でどうぞ。 2005年の春、東京創元社の前社長で、現在はミステリ研究家とお呼びすればよろしいのでしょうか、とにかく戸川安宣さんのミステリ関連蔵書数万冊が成蹊大学に寄贈されました。来春までに公開されると聞き及びますが、その寄贈がきっかけになって企画され、成蹊大学人文叢書の一巻として編まれたのが『ミステリーが生まれる』。ミステリ評論の書きおろしアンソロジーです。版元のサイトの紹介ページにも詳細な目次は掲載されていませんので、ここに写しておきましょう。

見たことも聞いたこともないお名前ですが、蓮田由芽香さんの「『二銭銅貨』を読む」は、黒島伝治の「二銭銅貨」に描かれた悲劇を未必の故意による一種のプロバビリティの犯罪として読んでみるという破天荒な試みを起点に、表層と深層の二重性という問題を乱歩の「二銭銅貨」や「パノラマ島奇談」にまで投げかけてゆく刺激的な一篇です。 千野帽子さんの「死後硬直がはじまった世界で。──江戸川乱歩「二銭銅貨」における物語──」では、乱歩作品におけるいわゆる夢オチのたぐいが文学史的に位置づけられていますので、やや長くなりますが引用しておきたいと思います。

物語というものに無邪気に身をゆだねることのできない「死後硬直し始めている世界」に生きていたからこそ、乱歩はひたすら「よるの夢こそまこと」という呪文をとなえつづけていたのかもしれません。近代というのもなかなか厄介なものです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

あいかわらず岩波文庫『江戸川乱歩短篇集』の話題です。 8月23日の畸人郷例会では、どうして岩波文庫に乱歩作品が入ることになったのかという疑問にも話題が及びました。岩波文庫がラインアップ的に手詰まりになってきたということではないのか、乱歩作品がアカデミズムの世界で認知されてきたという事情も手伝っているであろうし、とコメンテーターとして述べておいたのですが、読売新聞8月20日付ウェブニュース「江戸川乱歩ミステリー 今や「古典」」では、岩波文庫編集長の塩尻親雄さんが「岩波文庫で出す基準は古典として認められているもの。大衆文学も今は研究者の視野に入っており自然と決まった。十数年前だったらダメだったかもしれませんが」と述べていらっしゃいます。入るべくして入ったという感じでしょうか。 われながら意外に権威主義的な人間なんだなとは思うのですが、岩波文庫に乱歩が入ったというのはやはり慶賀すべきことだと思われますので、あえて禁断の貼雑記録、新聞広告をスクラップしておくことにいたします。まずは中日新聞8月20日付一面のいわゆるサンヤツです。紹介文には探偵小説という言葉が出てきません。岩波書店には探偵小説に対する偏見があるのか。 つづいて今度は朝日新聞大阪本社版8月24日付二面に掲載された岩波書店の四段通し広告から。探偵小説という言葉がちゃんと使用されております。岩波書店には探偵小説に対する偏見があるのではないかという偏見は払拭しなければならぬようです。 収録作品に関して述べますと、先日も記しましたとおり私は全十二篇中三篇の予想をはずしておりました。百発百中であろうと自負していた予想を覆して採用されたのは、「白昼夢」「お勢登場」「木馬は廻る」の三篇です。「白昼夢」には予想の段階でかなり悩まされたのですが、散文詩風小品の枠はひとつと決め、その枠には「火星の運河」を選出いたしましたので、小酒井不木に心で詫びつつ「白昼夢」は落選といたしました。「お勢登場」はいわゆる乱歩らしさをあまり感じさせない作品ですから候補作にはあげなかったのですが、収録されていても意外ではありません。意外なのは「木馬は廻る」で、「芋虫」も入ってないのにどうしてこの作品が、という疑問は例会の席でも表明したのですが、収録作品に関しては結局のところ、どうして「芋虫」がないのか、どうして「木馬は廻る」があるのか、といったあたりがコメンテーターの素直な感想ということになります。 例会で出た意見をまとめますと、乱歩の短篇集を一冊だけ編むとなれば、まず七割はいわゆる鉄板の作品が占めることになります。「二銭銅貨」であったり「心理試験」であったり、あるいは「押絵と旅する男」であったり、誰が選んでもどうしても収録しなければならない作品というのはおのずと決まっているわけです。じつは私は「D坂の殺人事件」は思いきってはずしてもいいかなと思案し、しかし明智小五郎のデビュー作を入れないわけにはいかんであろうと思い直したりしたのですが、やはり鉄板作品をあえて除外するのは不可能なことのようです。ですから七割はほぼ自動的に決定し、残り三割に何をもってくるかが編者の腕の見せどころ、妙味や醍醐味でもあるということになります。以下あした。 |

しつこくも岩波文庫『江戸川乱歩短篇集』の話題ですが、8月23日に催された畸人郷の例会では、この出版によって全国の少年少女が夏休みの宿題の定番である読書感想文の題材に乱歩作品を堂々ととりあげられるようになったのではないか、ともコメンテーターとして発言しておきました。かりに「屋根裏の散歩者」の感想文を書いたとしても、冒頭に岩波文庫『江戸川乱歩短篇集』と図書名を特筆大書し、こんなあぶないおとなには絶対ならないように気をつけたいと思いますとでも書いて結びとしておけば、明るく楽しい学校生活にどんな支障も生じないことでしょう。 それからまた、といいますか、ふだんの畸人郷例会ではそういった話題に終始しているらしいのですが、最近読んだ面白い本は? みたいな話の流れにもなりましたので、私の場合はミステリ作品となるとさっぱりなのですが、エンターテインメント作品に範囲を広げれば和田竜さんの『忍びの国』(新潮社)がお薦めで(私はなにしろ作品の舞台となった伊賀の国に住んでいる人間ですから、とても人間とは呼べないような伊賀者の描写が出てくるたび自虐的な歓びにのたうちまわってしまいました)、さらにこの夏もっともエキサイティングだった本となると渡辺京二さんの『日本近世の起源──戦国乱世から徳川の平和へ』(洋泉社Modern Classics新書)に指を屈することになるでしょうか、みたいなこともコメントしました。戦後左翼思想によって輝かしく打ち立てられた中世の自由という迷妄に(それが迷妄なんだかどうだか私には判断できかねるのですが)、真っ向から太刀を浴びせる歴史家の気合気骨にすっかり感じ入った次第です。 ちなみに、悪の結社畸人郷のみなさんもミステリの新刊が出ればほいほい買ってすぐに読む、といったことでは全然ないようです。とくに国産ミステリの新作は追っかけるのがどうにもしんどいらしく、どうせすぐ文庫本になることでもありますから、まったくといっていいほどスルーまたスルーであるとのことでした。しかし、すぐ文庫になるったって乱歩のごとく岩波文庫に入るのは至難のことにちがいあるまいて、といった枝葉末節の話題に拘泥していてもしかたがありません。畸人郷例会における『江戸川乱歩短篇集』の吟味に際しては、中心となるべき話題はふたつしか存在しません。先日も記しましたが、ひとつはセレクションはどうよ、もうひとつは解説はどうよ、このふたつです。しかしふたつめに関してはどうにも話が噛み合わないなと思ってよくよく考えてみましたら、私は千葉俊二さんの解説に眼を通すことなく例会に臨んでおりましたので、話なんて最初っから噛み合う道理がありません。 したがって例会の席では恥ずかしながら何も発言できなかったのですが、例会翌日に熟読玩味した解説「乱歩登場」についていささかを述べたいと思います。ちなみに私も畸人郷メンバーも、千葉俊二さんは谷崎潤一郎研究の権威でいらっしゃること、手近なところでは中公文庫「潤一郎ラビリンス」の解説を担当していらっしゃったこと、といった程度の知識しか持ち合わせておりませんでしたので、「カバーの袖に編者の紹介を入れて、名前の横にただひとこと『何者』と書いておいたら受けたと思う。『何者』のあとにはてなマークを入れたらもっと受けたかも」などと罰当たりなことを口走る参加者もあったという残念な事実をここに記しておかねばなりません。 それでまず結論から記しておきますと、まさしく乱歩の岩波文庫初登場を飾るにふさわしく、これはまことに初々しくて手堅い解説であるとの印象を抱きました。解説の感想文にタイトルをつけるとしたら、さしずめ「未知との遭遇、既知との類縁」といったことになるでしょうか。以下あした。 |

岩波文庫『江戸川乱歩短篇集』に収められた千葉俊二さんの解説「乱歩登場」について述べます。じつに初々しくて手堅い解説であるとはきのう記しました。この初々しさはどこからもたらされるのか。たぶん読者が初々しいということであろうと思われます。 8・23畸人郷例会でもちょっと触れたのですが、この『江戸川乱歩短篇集』はいったい誰が買うのか。骨がらみの乱歩ファンなら迷わず購入することでしょう。しかし、乱歩の代表短篇ならすでにひととおり読んでいるといった一般的な読者の場合、あまり手に取ることをしないのではないか。いっぽう、乱歩なんてただの通俗作家であるとお高くとまって読もうとしなかった読者、いってみれば岩波文庫をあがめたてまつって疑わない読者のなかには、『江戸川乱歩短篇集』が初めての乱歩体験になるという人間もいるのではないか。そして岩波文庫への乱歩登場に解説を寄せるとなれば、とりあえずそういった処女のごとき乱歩初心者、その意味においてはきわめて初々しい読者層を想定するのが常道というものであるはずで、だから解説も必然的に初々しくならざるをえないのではないかと考えられます。 それが証拠に解説の冒頭では、まず鴎外と乱歩とが比較されます。鴎外という既知の作家を手がかりに、乱歩という未知の作家が紹介されるという寸法です。両者の作品が「まったく異質」なリアリティをもっており、その文学性は「対極的」であり、「これを同じ近代文学というカテゴリーにくくっていいものだろうか」という疑念さえ表明されて、岩波文庫における近代文学の概念から乱歩作品が大きく、というよりはほとんど決定的にかけ離れていることが示されます。このあたりがいかにも手堅い感じなわけで、近代文学の堡塁をしっかり固めてからおもむろに乱歩という作家に手を伸ばすといった印象があります。 乱歩という作家というよりは、乱歩という現象といったほうがいいかもしれません。乱歩という名の不可知で不分明な現象。ひととき時代と寝てすぐに忘れ去られるただの通俗小説のはずなのに、いっこうに忘れ去られる気配がない。それどころかこの夏だけを思い返しても、『江戸川乱歩短篇集』のほかに平井隆太郎先生の『乱歩の軌跡』が出版され、東元さんの漫画『江戸川乱歩怪奇短編集〜赤い部屋〜』が単行本になり、沖積舎からは桃源社版全集の復刻版が、角川書店からは文庫版の選集がまずは順調に刊行され、ここでついでに記しておくならば名張ロータリークラブの「少年少女乱歩手帳」なんてものまでが世に現れて、西巣鴨で「怪人二十面相」が舞台化されたかと思ったら、これは夏のことではないけれど11月には「人間豹」が歌舞伎になってしまう。乱歩という名のこの現象はいったい何か。そういった現象まで視野に入れることも、あるいはこの解説に必然的に要請されるところであったのかもしれません。 解説にはフロイトの名も見られ、精神分析と探偵小説との類縁性にも言及がなされるのですが、考えてみればこの解説こそが乱歩という不可知不分明な存在を精神分析の手法で捕捉しようとするものでしょう。鴎外やフロイトにとどまらず、ポー、漱石、谷崎、ジョージ・スタイナー、ヘンリー・ジェイムズ、佐藤春夫、萩原朔太郎、芥川竜之介、宇野浩二、ドストエフスキー、ベンヤミン、さらには当今の社会事象に至るまで、既知のものがめまぐるしく動員されてきてそれぞれに未知なる乱歩との類縁性が探られます。もちろん、だからといって、乱歩という作家、あるいは乱歩という名の現象が、それによってくっきりとした輪郭を帯びて立ち現れてくるわけではありません。そんな芸当は誰にとっても不可能なことのはずで、しかもこの場合は錯綜する類縁性のせいで視界がよけいにぼんやりしているという観さえあります。 なんだか底意地の悪い筆致になってしまったかなという自覚があるのですが、まあいたしかたありません。きょうは時間がなくなりました。以下またあした。 |

都合により「千葉俊二さんの『乱歩登場』 下」はあした綴ることにいたします。単に時間がないだけの話なのですが。本日は乱歩という名の現象の一端として、12月に公開される映画の話題をシネマトゥデイ8月27日付「怪人二十面相が映画化!松たか子のセクシーなシーンあり!明智役の仲村トオルが明かす」でどうぞ。同日付「ブラピは子どもたちと、ジョージ・クルーニーもお一人様で!【第65回ヴェネチア国際映画祭】」ではベネチア国際映画祭に出品された「INJU」のことをちらっと知ることができます。いいだけお茶を濁し倒して失礼いたします。 |

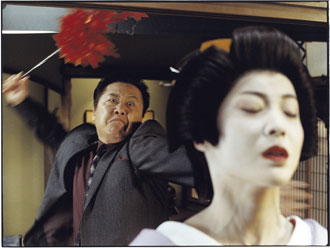

きのうから気になっておりましたのでインターナショナルでワールドワイドな検索をくりひろげ、「陰獣」を原作にしたベネチア国際映画祭出品作のオフィシャルサイトとおぼしい「Inju - le site officiel du film」を発見したのですが、プログラムに不具合があるのか、眺めているとブラウザソフトが突然終了してしまうページもあって、とりあえずサイト内のこのページをご覧いただくのがよろしいかと判断いたしました。 予告篇やメイキングはもちろん、乱歩を紹介するページまであります。すべてフランス語ですから意味はさっぱり不明なのですが、意味が不明であってもインターナショナルでワールドワイドな感慨をおぼえることが可能です。 スチール写真をダウンロードできるページもありましたので、権利関係のことにはいっさい頓着せず、いくつか転載してみましょう。しかしいいのかよ。 これがヒロインを演じる女優、みなもとりかさん。日本ではまったく無名です。 いきなり寝てます。それを眺めているのがフランスから来た作家に扮するパリ生まれの男優、ブノワ・マジメルさん。 どう見ても首を絞めている。大丈夫か。 大丈夫どころか、縄もOKなのよ。 ていうか、あたしなんて責め道具が完備した家に住んでるんだもんね。信仰心だって篤いんだし。 この男に信仰心はないのか。どこかの境内でピストルをぶっ放そうとしているではないか。はっはっは。さもあろう。フランスから来た作家というのは世をしのぶ仮の姿、彼の正体は国際機関アンクルの腕利きエージェントだ。名をイリヤ・クリヤキンという。もちろん嘘だ。ちょっと似てるかなと思っていい加減なことを書いただけだ。イリヤ・クリヤキンって何者? という質問は受け付けないことにしております。 すっかり貫禄の出てきた石橋凌さんが責める責める。鞭で責める。びしばし責める。びしばしりょう、なんちゃって。 おかげで蚯蚓腫れができちゃいました。「青白い滑かな皮膚の上に、恰好のいいなよなよとした項の上に、赤黒い毛糸を這わせた様に見えるその蚯蚓腫れが、その残酷味が、不思議にもエロティクな感じを与えた。それを見ると、今迄夢の様に思われた彼女の美しさが、俄かに生々しい現実味を伴って、私に迫って来るのであった」と乱歩は書いておりますが、まさにそんな感じかもしれません。このみなもとりかという女優さん、しかしいいのかよ、という初見の印象がぐんぐん変わり、まさしく急に迫ってきて、この子はなかなかいけるぞという確信を抱くに至りました。それにしてもこの子、どっかで見かけたことがあるような気がしてしかたないのですが。 きのうにつづいてきょうも「千葉俊二さんの『乱歩登場』 下」を綴ることができませんでした。陰獣写真館遊びについつい時間を取られてしまいました。あしたは必ず記します。ご寛恕ください。 |

開催中の第六十五回ベネチア国際映画祭では昨29日、コンペティション部門でバーベット・シュローダー監督のフランス映画「Inju」が上映されました。ウェブニュースは右の告知板でご確認いただくことにして、ここにはそのなかから「VARIETY JAPAN」昨日付の「仏在住・源利華がフランス版「陰獣」で悩殺デビュー」を掲げておきます。主演女優の名前はきのうの伝言では「みなもとりか」とひらがなで表記しましたが、漢字では「源利華」となるようです。この女の子についてちょっと記したかったのですが、それはまたあしたのことにして、岩波文庫『江戸川乱歩短篇集』の話題に移りましょう。 千葉俊二さんの解説「乱歩登場」から引用。どうして乱歩作品が岩波文庫に入ったのか、その説明に該当するパートです。

段落の途中ですが、ここまでとしておきます。作家や作品のあとは舶来の文学理論まで登場してきて、何もここまでしていただかなくてもと恐縮してしまうほどなのですが、岩波文庫の解説において乱歩にアプローチするとなればこういった儀式はおそらく欠かせないものであり、これはもう岩波文庫に登場するにあたって乱歩作品に課せられた不可避の通過儀礼であったのではないかと、そのように考えるべきだと私には思われます。文中にコードという言葉が出てきましたからそれを使用することにいたしますが、乱歩という未知の存在を捕捉するにあたり、既知のコードを総動員して適合するものを探し求める作業がこの解説の骨格をなしていると見受けられる次第で、ですから「芋虫」も入ってないのになぜこの作品が、と私には思われた「木馬は廻る」について述べるならば、むろん解説にはそんなことは何も記されていないのですが、合致するコードとしてプロレタリア小説が存在していると理解することが可能でしょう。 ならば「芋虫」はどうか。これはもしかしたらコードが存在しなかったのではないでしょうか。コードレスってやつですか。「芋虫」が発表された昭和4年は本朝近代文学史でいえば小林多喜二が「蟹工船」を世に問うた年として知られているはずなのですが、この船が最近ちょっとしたブームになっているといいます。本屋さんを覗いたら雨宮処凛さんの解説がついた(野崎六助さんの註釈もついてましたけど)『蟹工船』がありましたし、「蟹工船のお嬢」とか呼ばれてる女の子が実在すると聞き及んだりもしているのですが、当代のきわめて劣悪な労働環境ないしは社会環境、はっきりいってしまえば貧困の蟻地獄に追い落とされているいわゆるプレカリアートが自身の実感をなまなましいコードとして近代文学を一望してみたその結果、昭和4年まで時代を遡ってようよう「蟹工船」を発見したというのがブームの実態というやつなのか、とにかくその同じ昭和4年、「おい、地獄さ行ぐんだで!」とかわざわざ船に乗らなくたって、ここにほらこんな地獄があるんだで、とプロレタリア小説とはまるで無縁な探偵小説の牙城たる「新青年」に発表されたのが「芋虫」なんですから、それに符合するような岩波文庫的コードはどこにも見つからなかったのかもしれません。 上下の二回で終わるつもりだったのですが、上中下の三回といたします。あすが下となりますから、「Inju」のヒロイン源利華さんの話題はちょいとお待ちを。 |

暑い暑いといってるあいだに8月もきょうでおしまいです。逝く夏を見送る意味もあるのか、「JanJanニュース」にはきのう「江戸川乱歩「少年探偵団」に夢中になった子ども時代」というコラムが掲載されていました。今年の夏もまた乱歩に導かれて子供時代に回帰できたみたいな気がして、何がなしありがたさのようなものを感じるきのうきょうですが、映画「INJU」がらみの話には眼もくれず、乱歩ファンにとってこの夏最大の話題であったはずの岩波文庫『江戸川乱歩短篇集』について綴ります。 千葉俊二さんの解説における力点のひとつは、きのう引用したところでいえば「近年、頻繁に繰り返されるバラバラ殺人事件や無差別通り魔事件などは、さながら乱歩の想像世界だけにあったものが現実へ溢れだしてきたかのような感がある」といったあたりでしょう。末尾には「二〇〇八年七月」とありますから、6月8日に発生した秋葉原通り魔事件が人の記憶に強く残っている時期に執筆された文章だということになり、だからよけいに「乱歩の想像世界だけにあったものが現実へ溢れだしてきた」という印象が色濃くなったのかもしれません。そういえば、8月4日付伝言「当代の異常な事件にとって乱歩とは何か」に引いたインタビュー記事では、姜尚中さんがやはり秋葉原の事件から「鏡地獄」を連想していらっしゃいました。 ただし、乱歩の作品世界に現実の事件を重ねてみることは、いちいち例をあげる必要もないくらい、珍しいことでもなければいまに始まったことでもありません。そしてそれは、乱歩作品の先見性とか同時代性とか、そういったもののしからしむるところではまったくなく、むろん現代の犯罪がようやく乱歩世界に追いついたといったことでもさらさらなく、端的にいえば普遍性の問題でしょう。乱歩は作品執筆にあたってかなり戦略的に普遍性を求めていたと見受けられる次第で、その普遍性の拠りどころはもちろん「郷愁としてのグロテスク」であり、あるいは「残虐への郷愁」であるということになります。 人の無意識にグロテスクや残虐への郷愁が存在しているかぎり、解説にある「文学に親しむことがその人物の人間性を涵養し、人格を陶冶して、その人間形成に寄与するといった神話」などは最初から神話でしかないでしょうし、「乱歩にはこうした近代社会において要請されたところの個我の確立や、近代の文学がその使命としてきたところの自己とは何かと問う自己探求のテーマは無縁である」のもあたりまえの話で、内面だの自己だのと近代文学が勝手に選んで掲げてしまったテーマなんかにはいっさい関心を向けようとせず、自我の同一性なんてものはむしろおおいに不服ですらあり、美や恐怖、あるいは世界がまばたきのあいだに意味を変えてしまう奇蹟的な瞬間、そういったものを求めつづけたのが乱歩という作家だったのですが、どうも書いてることにとりとめがなくなってきました。 なにしろ相手は乱歩です。岩波文庫『江戸川乱歩短篇集』の解説は、初々しくて手堅くていかにも岩波文庫への「乱歩登場」の花道を岩波文庫的に飾るものであるとは思われるのですが、しかし乱歩という作家の全体像を捕捉することは至難の業であり、ひとごとではなく私自身もそうなのですが、結局のところ人はただ茫然と、こんなふうに呟くしかないのではないでしょうか。乱歩って、何者? とりとめがなくて中途半端な感想文に下手なオチまで無理やりつけてしまいました。まことにどうもあいすみません。 |