|

2008年9月上旬

|

|

バーベット・シュローダー監督の「Inju」の話題です。というより、主演女優の源利華さんの話題です。 去年5月のことですが、メキシコで開催されたミス・ユニバース世界大会で日本人女性が優勝しました。びっくりした日本人が多かったみたいです。どんなびっくりであったのかということは、ちょっと検索をかけたら2ちゃんねるのスレを保存しているブログがトップでひっかかってきましたので、当該記事「2007年「ミス・ユニバース」世界大会で日本代表の森理世さんが優勝」をお読みいただくことにして、映画「Inju」のオフィシャルサイトで主演女優の写真を眼にしたとき、じつに失礼な話ではあるのですが、去年5月のびっくりがまざまざと蘇ってきました。

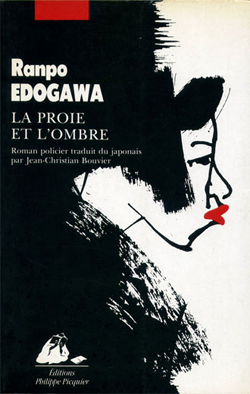

ほんとに失礼な話ではあるのですが、しかしいいのかよ、と思ってしまいました。だいたいこれでは中国かベトナムあたりの女の子にしか見えんではないか。ほかに女優はいなかったのかまったく、というのが正直な感想だったのですが、そういった印象がたちまち消えてしまったのは8月29日付伝言「突然ですが陰獣写真館です」に記したとおりで、「しかしいいのかよ、という初見の印象がぐんぐん変わり、まさしく急に迫ってきて、この子はなかなかいけるぞという確信を抱くに至りました。それにしてもこの子、どっかで見かけたことがあるような気がしてしかたないのですが」といったあんばいでした。 それでいったいどこで見かけたのかと考えてみて、もしかしたらフランスで出ている乱歩の本の表紙画かと思いあたりました。いくつかご覧いただくことにして、いずれもフィリップ・ピキエ社から出版されたものですが、まずは1988年に出た『La proie et l'ombre』です。表題作「陰獣」のほかに「心理試験」も収録。

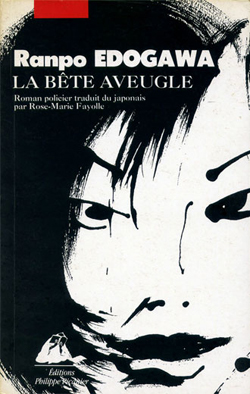

つづいては1992年の『La bête aveugle』。「盲獣」です。

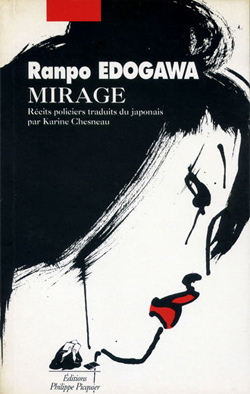

もうひとつおまけに1993年の『Mirage』。「押絵と旅する男」が蜃気楼や幻影を意味する「Mirage」というタイトルで訳されています。併録は「虫」。

この三点の表紙画から推測するならば、フランス人が思い描く日本の美人というやつは、あくまでも平坦な顔に軽くつまみあげたような鼻がついていて、眼はやや吊りあがっていわゆる切れ長、しかも両眼がちょいと離れていて、髪はもちろん漆黒であるといったようなところでしょうか。したがってわれらがヒロイン源梨華さんの顔立ちは、フランス人ないしは欧米人あるいはコーカソイドの男性にとってみれば文句のつけようのないストライクなのであろうと思われます。乱歩ファンのみなさんにはできることならば、しかしいいのかよ、ですとか、ほかに女優はいなかったのかまったく、ですとか、一瞥の印象のみにもとづく予断はきれいに捨て去って「Inju」という映画に虚心に向き合っていただければと思います。日本での公開は未定である、と報じられてるわけですが。 ウェブニュースに眼を転じましょう。「eiga.com」の本日付記事「パリ在住の日本人モデル、仏映画「陰獣」でベネチア映画祭悩殺デビュー!」では、撮影に参加した日本人スタッフが「このヒロイン役には、有名な日本人がたくさん候補になったそうです。スタイルも抜群な宮沢りえや、フランス語に堪能な寺島しのぶも候補になっていたらしいのですが、かなり大胆なセックスシーンがあるというので降りてしまい、急遽オーディションが行われ、フランス語も出来る源さんに決まったんです」と楽屋裏を明かしているのですが、そうかそうか、「大胆なセックスシーン」があるのか、といやが上にも期待が高まりますし、「Inju」を観たドイツ人男性ジャーナリストは「大胆な脱ぎっぷりで、大島渚監督の『愛のコリーダ』の松田英子みたいだった。とにかく、彼女のカラダがすごくいやらしかった」とこちらが恥ずかしくなるほど率直な感想を述べています。そうかそうか、からだが「すごくいやらしかった」のか、やっぱり俺の見込んだとおりではないか、と深く納得されもする次第で、一日も早い日本公開が待たれてなりません。 |

8月19日、ということは岩波文庫『江戸川乱歩短篇集』が発行された日にあたるのですが、神戸新聞夕刊に西秋生さんの「トアロード文人譚」が掲載されました。連載「ハイカラ神戸幻視行」の第十回。乱歩と正史をはじめ、谷崎潤一郎、竹中郁、堀辰雄、稲垣足穂、久坂葉子、西東三鬼といった神戸ゆかりの文人がずらりと登場いたします。ここはひとつ、権利関係のことは大目に見てもらえるものと決め込んで、現物をお読みいただくことにいたしましょう。画像をクリックすると PDF ファイルが開きます。 本日の源利華ちゃん情報は「VARIETY JAPAN」8月31日付「スター誕生、その存在感にヴェネチア沸く」となっております。しっかし「演技力があると言ったら嘘になる」とか堂々と書かれとるからなあ。大丈夫か利華ちゃん。 |

あまり大々的にお披露目したいニュースではないのですが、本日付朝日新聞のウェブニュースです。

何と申しますか、「ふるさと納税について市から平井さんに働きかけ」ということのようで、じつに厚かましいというか恥知らずであるというか、名張市がいわゆるふるさと納税制度にかこつけて平井隆太郎先生に寄附のおねだりを申しあげたわけです。先生は快くお引き受けくださったのですが、しかしなあ、乱歩に関しては下手を売りつづけている名張市がなあ、よくもまあなあ、と思うと平井先生にお合わせする顔がないような気がいたします。 ともあれ、ご閲覧諸兄姉に名張市が平井隆太郎先生のご厚志をかたじけなくしたことのご報告を申しあげますとともに、僭越ながら名張市民のひとりとして先生への心からの謝意をここに表しまして、顔を赧らめながら悄然とおいとますることにいたします。 |

||||||||||||||||

岩波文庫『江戸川乱歩短篇集』発刊の余韻いまだ冷めやらず、乱歩アンソロジー評判、みたいなことを綴ろうかと考えていたのですが、嬉しいニュースが報じられましたのでそちらを話題にいたします。やや気の早いニュースでもあるのですが、岩田準一の日記がいよいよ公刊されることになったようです。

お懐かしや。立教大学のこの酔っ払い渡辺先生のお名前も登場して、嬉しいニュースがさらに嬉しい。ここで最近このサイトの読者になったとおっしゃる方のために説明を加えておきますと、「この酔っ払い渡辺先生」といっても別に渡辺先生が酔っ払いでいらっしゃるわけではありません。あれは2004年の夏のことでしたか、あの夏もなんだかわけがわかんないほど暑い夏でしたけど、上京して渡辺先生にお会いし、しこたまお酒をご馳走になりました。しばらくしてからまた上京し、渡辺先生にもお目にかかりましたので、いや先生このあいだはどうもすっかりとご挨拶を申しあげたところ、先生から開口一番、 「この酔っ払いッ」 ときついお目玉を頂戴してしまいました。お酒をご馳走になったとき例によって酔っ払ったあげく不始末をしでかしてしまったという寸法なのですが、いきなりお叱りを受けたのだからよほどの不始末であったに相違ない、これは深く反省しなければと思いつつ、相も変わらぬ酔っ払いとしてきょうという日に至ってしまいました。いかんなまったく。 2004年の夏といえば、この毎日新聞の記事に出てくる岩田準一の次男貞雄さんがお亡くなりになったのがまさしくこの年7月のことで、「この酔っ払い」とのご叱責をいただいたあと、たしか池袋東武の何階かの店で中華料理をご馳走になりながら、渡辺先生と貞雄さんの逝去を話題にしたような記憶もあります。当時、準一の日記を出版する話がほぼまとまったという話は耳にしていたのですが、それがようよう発刊にこぎつけるというのはまことに喜ばしい知らせで、しかも渡辺先生が「日本の日記文学でも五指に入る」と太鼓判を押していらっしゃるのですから、一日も早い刊行が待たれる次第です。 聞き及ぶところによれば、これは以前、鳥羽方面を取材エリアにしていらっしゃった中日新聞の記者の方からお聞きしたことなのですが、準一の日記にはその時代の鳥羽の民俗や風習といったものも克明に記録されていて、乱歩や夢二のことは抜きにしても地域資料として第一級のものであるといいます。ならば鳥羽市が事業化して税金で出版すればいいのである、埋もれている貴重な地域資料を公刊するのもお役所の役目なのである、お役所の好きな全国発信とやらの一翼を担うことにもなるであろう、みたいなことをその記者の方と電話で話したものでしたが、お役所にそのあたりのことを求めるのはそもそも無理な話であるようで、いやいや、自治体の悪態は名張市だけにとどめておきましょう。名張市に対しては悪態の限りを尽くす所存ですけど。 |

||||||||||||||||

岩波文庫『江戸川乱歩短篇集』の発刊にちなみ、おもに短篇を対象とした乱歩の個人アンソロジーを概観してみましょう。本日は1990年代篇。 1990年。フランスで乱歩のアンソロジーが刊行されました。映画化が話題の「陰獣」を収録した『La proie et l'ombre』が1988年に出版され、それが好評だったせいなのかどうか、同じ出版社から出た第二弾がこれです。

1991年。筑摩書房が文庫本サイズで発行した文学全集の一巻。随筆も収録されているのですが、小説だけを掲げます。

1992年。国書刊行会から出ていた文学全集にも乱歩が登場しました。編者は別役実さん。

1994年。講談社から上下二巻本のアンソロジーが出ました。いろいろ多彩に収録されているのですが、これも小説だけを掲げます。

同じく1994年。河出文庫からこんなアンソロジーも出ました。編集協力は幻想文学企画室(東雅夫さん)。

1995年。講談社からやや変則的なアンソロジーが出ました。編者は新保博久さん。これも小説のみ記載します。

1996年。コンビニでの販売をもくろんで企画され、すぐに企画倒れしたと伝えられる新潮ピコ文庫のラインアップに乱歩の名が。

1997年。リブリオ出版から出たいわゆる大活字本。中島河太郎先生の監修によるミステリー全集です。

同じく1997年。角川文庫。編者はたぶん日下三蔵さん。

1999年。モスクワの出版社から乱歩のアンソロジーが刊行されました。

以上、アンソロジーそれぞれの収録作品をめぐるさまざまなコメントはご閲覧諸兄姉におまかせすることにいたします。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

きのうのつづきのその前に、新刊のお知らせをおひとつ。これもアンソロジーです。

8月5日付伝言「夕刊朝日新聞における発見について 上」、6日付「夕刊朝日新聞における発見について 下」、さらには8日付「「少年少女乱歩手帳」のお知らせ」に関係ある一冊。ミステリー文学資料館の編になる光文社文庫のおなじみのシリーズ、今度は『江戸川乱歩の推理教室』が出ました。続刊の『江戸川乱歩の推理試験』と二冊でワンセットになるドッペルゲンガー仕様もまたおなじみでしょう。現時点では版元のサイトでもまだ紹介されていないようなので、内容は「RAMPO Up-To-Date」でご確認いただきたいと思います。帯の惹句はずばり「乱歩からの挑戦状!」。本体648円。 それではきのうのつづき。本日は1980年代篇となります。 1984年。文庫版探偵小説全集が登場しました。当時としてはじつにユニークな試みであったという記憶があります。版元はもちろん東京創元社。そしてもちろん第一回配本は乱歩の巻でした。監修は中島河太郎先生、編は宮本和男さんといいますか北村薫さんと東京創元社編集部。

1987年。この年は講談社からやはり文庫サイズで江戸川乱歩推理文庫の配本がスタート、負けてはならじと春陽文庫の江戸川乱歩文庫がいっせいにリニューアルされ、そうかと思うと創元推理文庫には乱歩傑作選と銘打ったシリーズが加わって、最初の配本は『孤島の鬼』と『D坂の殺人事件』でした。後者は日本探偵小説全集『江戸川乱歩集』の落穂拾いの観もありますので、ここに掲げておくことにいたします。編は宮本和男さんといいますか北村薫さんと東京創元社編集部。

1989年。モスクワの出版社からこんなのも出版されました。

以上、1980年代はこれだけでした。 ところで8月27日に開幕した第六十五回ベネチア国際映画祭の件ですが、9月6日夜(日本時間7日未明)にすべての賞の結果が発表され、閉幕いたしました。コンペティション部門最高賞の金獅子賞はダーレン・アロノフスキー監督のアメリカ映画「レスラー」が獲得。バーベット・シュローダー監督のフランス映画「Inju」は賞にかすりもしなかったようです。やたら前評判の高かった宮崎駿監督「崖の上のポニョ」、北野武監督「アキレスと亀」、押井守監督「スカイ・クロラ」の日本作品三本も枕を並べました。しっかしミッキー・ローク主演のプロレスラー物語がなあ。ものすごく旧弊なタイプの映画にしか思えんのだがなあ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1970年代篇となります。最初の年である1970年には、前年刊行がスタートした講談社版江戸川乱歩全集全十五巻が好評のうちに完結しました。そして1979年には、やはり講談社から前年に配本が始まった江戸川乱歩全集全二十五巻が完結。1970年代というのは講談社版乱歩全集にサンドイッチされた十年間であったということになります。 1971年。この年誕生した講談社文庫に乱歩の作品集が登場しました。

1972年。講談社から現代推理小説大系の配本が始まりました。第一巻はもちろん乱歩。

1973年。講談社の大衆文学大系では、乱歩は甲賀三郎、大下宇陀児との三人でワンセットでした。乱歩作品のみ記載。

同じく1973年。筑摩書房の昭和国民文学全集にも乱歩の巻が。1977年には新装版も出版されました。

1976年。広論社という出版社から出たシリーズです。山村正夫編。

同じく1976年。ベストブック社のビッグバードノベルスの一冊。

1977年。リスボンにある出版社から乱歩の短篇集が出ました。昭和31年に出たJ・B・ハリス訳『Japanese Tales of Mystery and Imagination』の重訳ですが、一応あげておきます。

同じく1977年。1975年に出た雑誌「別冊幻影城」の保存版が書籍として出版されました。版元は幻影城。ちなみに港区高輪のギャラリー・オキュルスでは9月16日から26日まで「幻影城の時代展」が催されます。詳細は「Gallery Oculus」でどうぞ。で、収録の小説のみ記載。

以上です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

きのうまで三日にわたり、1970年から1999年までに発行された乱歩の個人アンソロジーを概観してきました。乱歩の逝去は昭和40年、西暦でいえば1965年のことですが、この年から1969年までに刊行された乱歩のアンソロジーはと見てみれば、唯一1968年刊行の講談社版現代長編文学全集『江戸川乱歩』があるばかり。収録作品は「陰獣」「一寸法師」「孤島の鬼」「黒蜥蜴」の四作で、短篇はありません。いっぽう2000年以降に眼を転じても、岩波文庫『江戸川乱歩短篇集』が世に出るまでそれらしきものは刊行されておりません。つまり過去三日のあいだに、乱歩歿後の個人アンソロジーをすでに確認し終えたということになります。 で、集計です。一回の収録を一票とカウントして、得票の多いものから列記してみます。

ここで短篇小説に絞ることにして、「パノラマ島奇談」や「孤島の鬼」あたりの長篇は除外します。「陰獣」を長篇と呼ぶことにはいささか無理があるのですが、便宜的に百枚以内の作品に制限するという勝手なルールを設定してみると、「陰獣」百七十枚、「石榴」百十枚、「月と手袋」百十枚、このあたりは自動的にオミットされます。残った作品から岩波文庫『江戸川乱歩短篇集』に準じて十二篇、得票の多いものから順に掲げてゆくとこうなります。

発表順に並べ替えてみます。

やや意外なのは「二癈人」と「防空壕」でしょうか。個人的なことを記しますと、新潮文庫『江戸川乱歩傑作選』を初めて読んでもっとも印象に残ったのは「芋虫」、その次が「二癈人」で、なんか人生ってのはとんでもなく残酷なものらしいなと子供心にも暗澹として胸が塞がれてきたのを記憶しているものですから、「芋虫」は極北だからしかたないとしても「二癈人」をセレクトする気にはなれなかったのですが、たしか戸板康二は「二癈人」を乱歩短篇のベストスリーにあげてもおりましたし、収録されていても不思議ではないのかもしれません。「防空壕」のほうはといいますと、こうして眺めてみるとむしろ戦後の作品として収録する意義が少なからずあるのではないかという気がしてきますし、乱歩が戦争という生の素材を使用した点も珍とするに足りるでしょう。戦争の悲惨のなかに美を見てしまうのがまたいかにも乱歩らしく、この作品は案外なアンソロジーピースかもしれません。 結論を記しますと、どうやらこのゴールデンダズンから「二癈人」「赤い部屋」「防空壕」を除いた九作品あたりが、ごくまっとうな乱歩の短篇アンソロジーを編む場合の鉄板作品ということではないでしょうか。残り三作は編者の好みでいかようにもどうぞ、みたいな感じになるのではと愚考する次第です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「不遇をかこつアンゴールデンダズン」というタイトルで本日の伝言を記し始めたのですが、ちょっとした事情で時間の余裕がなくなってしまいました。えーい、と思ってウェブニュースでお茶を濁すことにし、9月1日から5日まで東京ミッドタウンと原宿クエストホールを主会場に開催された「東京コレクション・ウィーク(東コレ)」という何が何やらよくわからん催しの話題といたします。 産経新聞9月9日付ウェブニュース「09年春夏「東コレ」振り返る 際立つ若手の斬新さ 今後の飛躍に期待」によれば「アグリサギモリ(鷺森アグリ)は、人が言葉を読んだり書いたりするときの気持ちを表現。江戸川乱歩の小説からとった言葉を、生地や柄の一部にデザインとして使うなどユニークなアイデアを連発するとともに、カッティングの美しさが際だった」とのことです。この鷺森アグリさんという新進女性デザイナー、やることに意想外の面白さがあると思います。乱歩の言葉をデザインにつかうなんて、普通は思いつきもできないアイデアでしょう。 同じく産経の9月5日付「【写真劇場】JFW 東コレきょう閉幕 世界を魅了「東京発エレガンス」」には「シルクオーガンディに日本語の文字をにじませたり、「大好き」という江戸川乱歩の小説の言葉を織り込んだオリジナルジャガードを使ったジャケットやワンピースを披露。「前回のストロングなエレガンスにはかなさが加わった」という」とあって、ほんとに何が何やらよくわからないながらも面白いなと思います。それにしても、乱歩のどの作品からどんな言葉が選ばれたのか、気になってしかたがありません。 |